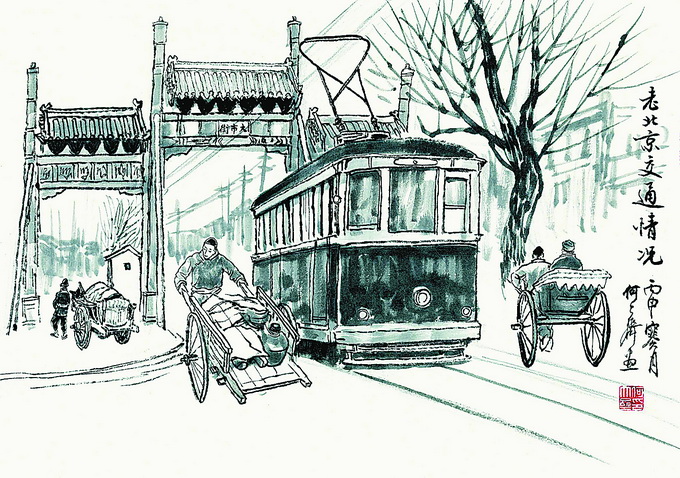

民国时期,在商业主义的肆意鼓舞下,消费欲望日益膨胀,这在老舍等人看来是社会的毒瘤,正迅速侵蚀着人们的道德情操,包括他们的爱国心。董玥所著的《民国北京城:历史与怀旧》一书中便详细的介绍了北京在上世纪初发生的剧烈变化,现代化的市场体系为这座城市创造了一个新的消费者的阶层,显然也促成了一个新的社会等级体系,王府井就是典型的代表。

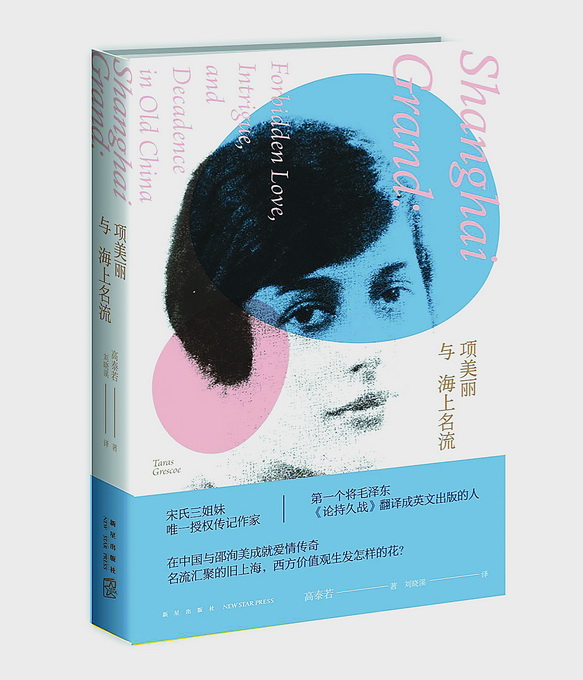

在另一本近日出版的《项美丽与上海名流》中,年轻的美国女作家蜜姬来到上海并担任《字林西报》的记者,之后她与上海滩名流邵洵美喜结连理,丈夫为她取了中文名字“项美丽”。她在上世纪二、三十年代见证了一个城市的崛起,见识了上海最纸醉金迷的上流社会的奢华生活,也目睹了饿殍遍地,战乱不断,人人自危的人间炼狱。

百年前在商业主义大潮兴起后,人们的生活又发生了哪些变化?又怎么样影响到城市的规划布局呢?

与北京失去首都地位的失落和资源的流失相比,上海日益崛起逐渐从一个远东不起眼的西方贸易集散地成长为国际闻名的大都市,成为亚洲大陆上最大的城市、世界第五大都会,在东亚人口密度仅次于东京。

在美国经历大萧条的1929年,中国上海有22000座新建筑落地。1935年左右的上海华懋饭店,是全世界最奢华的五、六家酒店之一。有文章将华懋饭店形容为“与曼哈顿最好的酒店齐名,收取曼哈顿的价格”。外滩几十年间地价暴涨,1843年,每英亩的土地只价值68美元,到了1935年涨到1430000美元。一个名叫的维克多的爵士抓住商机,请来当时世界上最好的设计师,用了短短几个月的时间就让它亮相外滩,成了外滩最时髦奢华人群的聚集之地。在这里不但能够享受宾至如归服务,从客房的窗户望出去,还会震撼于南京路和外滩交汇处惊人的人潮。

华懋饭店最高级的房间是临江的“九国套房”,每个客房都根据不同的风格主题设计,“印度套房内布满了金银丝镶嵌的装饰石膏和孔雀色的穹顶图案,中国套房的餐厅和客厅隔着一道月洞门,还有诸如英国国王詹姆斯一世时期的风格、现代法式的风格等等的套房,以满足偏好各异的人们”。每个客房内都设有蜂鸣器,轻轻一按就有400多名随时待命的服务员送上各式服务,客房的送餐服务包括马德拉白葡萄酒、鹅肝、松露、樱桃酒腌泡的碎萝卜烹饪而成的苏沃洛夫熏鸡。每天早上,侍者细心烫好《字林西报》送进酒店上下205个房间。酒店内设的餐厅由法国主厨带领70多名中国厨师操持,有来自世界各地的顶尖食材:波斯的无花果、里海的鱼子酱、加州的桃子、澳大利亚的黄油、法国佩里戈尔的鹅肝……与舞厅同一层还有阅览室,厅内最好的位置可以俯瞰外滩的夜景。新兴的有钱有闲阶级慢慢的开始享受来自全球的最好的娱乐。

而同时期的北京,虽然失去首都的光环,商业类型却持续迅速增长。1909年到1911年短短两年间,全城出现了40个行业组织和4541家店铺,到1935年,日本人做的一项调查列出了92种职业和12000家店铺。《民国北京城》的作者董玥认为,此时的商业区已经取代了行政机构变成了影响北京城的布局的主要的因素,而消费的速度更是明显加快,商品的种类不止限于蔬菜、针线,基本上日日有供应,不用等几周或一个季节。

富人们开始逛百货商店,“作为民国时期最大三个商业中心,王府井、西单和前门地区构成了一个三角形,这片三角形的内部和周边地区住的是北京最富裕的居民”。王府井卖的东西都是最时尚的衣料,高级的化妆品,就算是日用杂货也是讲究的,而且不分春夏秋冬,抓住了现代消费的精髓。

王府井是公认的洋气十足,书中摘了这样一段描述:“来往的行人自然是些大摩登、小摩登、男摩登、女摩登之类,到夏天她们都是坦胸露乳,在马路上挤来挤去,……到了东安市场,一进大门,便有一种莫名其妙的香气,……陶醉在这纸醉金迷的市场里。到晚上,电光争明,游人拥挤,谁初次来临不感到目晕头眩,眼花缭乱呢?”

那时北京城新兴的高档购物中心非王府井和西单莫属了,而西单又是模仿王府井的模式。王府井的商店服务的对象是各国外交官、传教士、教授、协和和德国医院的医生、富商等,王府井是当时北京时尚的源头,店主们订阅西方的时尚杂志, 董玥看来,这在某种程度上预示着一个不小的变化:金钱可以越来越轻易地转化为社会等级,这让很多北京居民感到不安,因为历来权力都是以政治而非经济为基础的,而王府井在推行新的消费理念的同时,也保有一些旧式的消费秩序,“作为新型消费的标杆,王府井的店家是以外国列强的经济、政治和文化及象征权力为后盾的”。

《项美丽与上海名流》写到,在美国大萧条的高潮时期,一位上海的洋行经理的薪资达到25000美元,无需缴税,书中写了创办华懋的维克多爵士的一个充实夜晚:晚饭过后他前往卡尔登大戏院看拳击赛,戏院内的舞厅可以容纳2000人,天花板是巨大的镶嵌玻璃。离开戏院,他来到德尔蒙夜总会饮酒作乐,这家法租界的夜总会有从哈尔滨火车站雇来的美丽的白俄罗斯女侍者。随后他到达西藏路的一家卡巴莱夜总会,这家夜总会有黑色的“猫女郎”。凌晨四点他才回家休息,在维克多看来,上海是一座能令人消遣狂欢到凌晨的城市,是值得投资的城市。这或许是许多达官贵人的典型生活方式和对上海的预期。

这段时间是上海昙花一现的和平稳定时期,是这座城市二十世纪前期繁荣的巅峰。《项美丽与上海名流》写到,在美国大萧条的高潮时期,一位上海的洋行经理的薪资达到25000美元,无需缴税,足以买下十到二十个佣人,拥有一座船屋,一辆新的别克或福特汽车,以及一位私人司机。如果是已婚夫妇,可以以每个月250美元的价格在法租界租一套带两三英亩土地的别墅。

然而上海还有另一面,饥饿趋势上海最底层的民众走向很难来想象的极端:曾主持建造上海国际饭店的斯洛伐克建筑师邬达克曾目睹这样一幕:一个富有的中国男人从豪华轿车探出头来,将刚吃的丰富的一餐吐了出来,街边的乞丐立即涌了上来,争抢着将他的呕吐物吃光。初到上海的一个美国DJ在公共租界散步时,看到一位中国老妇人正端着一碗米横穿北京路,她在马路中间停下脚步弯下腰,试图从路面捡回一粒掉落的米,这时一辆豪华轿车疾驰而过,撞碎了她的后背,老妇人当场气绝。震惊之下,他走到外滩,又看见一位年长的中国妇女正在黄浦江边清洗一个类似脏拖把头的东西,走近一看,发现原来是从大街上捡来的面条。这些面条先是被食品推销员丢弃,又被煤炭卡车的轮胎染成了黑色。洗完面条后,她会把它们以几个铜板的价格卖给街头小乞丐。一位警察说,这河里不是个清洗食物的好地方,他每天都能从河里打捞到七八具尸体。

从华懋饭店走出来的体面的客人们第一要注意到的是街上残酷的贫穷。华懋门前有两个臭名昭著的乞丐总在酒店门口徘徊,其一绰号为“头顶灯”,因他脑袋上总是顶着一支燃烧的蜡烛;另一个是被称为“哭神”的女人,随时能流出眼泪。更令人心碎的是那些南京路上的小乞丐,一边追着黄包车上的富人跑,一边喊着英文顺口溜:“没有妈,没有爸,没有威士忌苏打。”

书中还提到,工部局警务处的人会控制乞丐的流量,定期把公共租界的近两万名职业乞丐赶上货车,运到遥远的乡下,丢弃在沿途的各个村落中,至于剩下的事情就交给疾病和饥饿。即便是1935年这样的和平年份,单是公共租界便收了5950具尸体。

北京的大部分居民还是在庙会和旧货市场购物。据《民国北京城:历史与怀旧》介绍,在当时的北京人口统计中,贫民的比例按照贫困线%之间任何一个数字,他们中有赤贫如洗的,也有可以勉强度日但手头上绝对没有余钱的。按照陶孟和1930年的调查,北京的低收入者与中等收入家庭如商店职员、警察、教师、手艺人、人力车夫等,占了全北京人口的75%。他们负担不起公共交通(当时重点建设的电车线路),玻璃等现代器皿对他们来说是奢侈品。

那时的中产阶级大部分都在政府或高校工作,也有些在北京念书的家境富裕的学生。大多数北京的底层家庭日常所需要从庙会获得,在当时五个最热闹的庙会是土地庙、花市集、白塔寺和护国寺这四个在城角办的,加上隆福寺。新的消费节奏决定了庙会的命运。

《民国北京城》中讲到,天桥成为商业中心开始于晚清的新政,与当时改善北京形象的努力紧密关联。此前清代六大繁荣商业区是地安门、东四、西单、花市、菜市口和前门。建立新北京的规划“清理内城、开放天坛公园、修建铁路和公路,定天桥为新的有轨电车线路的终点站——这一切都促使天桥成为了新的、生机勃勃的商业娱乐中心”。

与当时百年前建立的新市场体系中,在大多旧市场地位都下降时,天桥却因天时利地成了新兴的北京平民消费的不二之选。1912年,天桥有了戏班子、杂耍、歌舞台,虽然上流社会认为它“变俗了”,但仍挡不住北京市民逛天桥的热情。天桥有成百上千家摊位,购物的同时还可以欣赏“天桥八大怪”的表演,“是一个廉价的、以二手旧货为主的市场,也提供娱乐场地”。天桥是北京最廉价的市场,商品繁多,乐趣无限。作者看来,低廉的价格不仅能创造出购买的可能,还会激发购买欲望。天桥的商贩也以欺诈客人著称,天桥的繁荣是不择手段的商人强烈的销售欲望导致。

北京的贫富差距体现在消费上,不止是购物,还有日常出行、饮用水、娱乐项目等方面。百年前的北京最大的变化可能是,这个曾经的皇城的商业开始蒸蒸日上,人们发现这个“官本位”的权力社会,逐渐开始向消费主义过渡,变成一个“钱本位”的消费者至上时代。

在《民国北京城:历史与怀旧》中董玥举了老舍在短篇小说《老字号》中写了清朝权贵的商铺与新消费理念之间的冲突的例子。小说主人公辛德治在老字号绸缎行“三合祥”当了二十年伙计,喜欢“三合祥”的“老气度、老规矩”——卖东西靠的是“字号”,伙计们从来都是安静地坐在店里,绝不缠着客人推销东西,他们看来这是一种经商之道、君子之风。但是 新的周掌柜来了之后就变了规矩,开始“不要脸地满街拉客”,门口写着减价的大字招牌,门前有人演奏乐器吸引顾客的注意力,找了许多戴红帽子的店员使劲给路人塞传单。哪怕客人买的东西很少,也要给客人奉上香烟,店员还要给顾客送小礼物。据一位北京居民描述,如果一个女士带着孩子买了十块钱的东西,店员会再给孩子两三块钱的玩具;如果是电话订货,店里会带十样东西让顾客挑选,哪怕顾客只订了一样;即便是店里没有顾客想要的东西,也要拿出一些别的东西使劲说服顾客买下。这与今天的某些理发店、饭店、健身房的拉客手段一脉相承。

这说明北京店家变化了商业实践,一方面从只服务有权阶级变成了服务所有潜在消费者,不管是大兵还是女招待,只要能买得起东西,就能赢得他们的服务和尊重。服务于前清官员的店家通常不会以打折为噱头,因为顾客在意面子,不愿让人感觉自己是贪图便宜、锱铢必较的人。董玥分析,是因为当时的顾客都是官员,已经有了自己的社会地位,不需要靠购物来证明。而从上世纪二十年代兴起的商业大潮开始,许多平民消费者也有了偶尔购买一些“奢侈品”的能力,他们与此前的贵族消费者相反,希望能够通过一些商品来验证自己的地位。而商家刚好迎合了顾客的购物欲,“让他们幻想拥有的商品越高档,自己的价值就越高,而减价促销的目的也在于让人们觉得买到了平常买不起的东西,从而提升了自己的地位”。

随着城市发展,路边的流动摊贩成了过去式,但一些传统小吃仍在人们心中留下难以忘怀的味道。白毛煎饼、郭记灌肠、老滕家过桥米线等小吃,近年来纷纷撤摊儿进店,努力适应时代变化;甚至有人愿意“三顾茅庐”,既是为了帮他们寻找出路,也还是为了留住老北京的文

在这些年“怀旧热”的潮流中,有关老北京的事物重又激起人们谈论的兴趣,比如胡同、遛鸟、茶馆、庙会、斗蝈蝈、琉璃厂、四合院、冰糖葫芦等等,可是大多数谈论往往停留在相对表层的符号层面,缺乏对老北京历史内核的阐发与论述。当代人谈论老北京,总会不自觉

学者赵珩先生不久前出了本书——《二条十年》,书里记的是赵珩年少时居住在东四二条时经历的人和事。我在东四一带出生,一直住到上世纪九十年代,长居东四60年,一直从事文化工作,与居住或往来于东四的名人耆旧多有过从。因此赵珩书里写的那些人,大部分我

据考证,北京“胡同”一词,系由蒙语“水井”转译而来(张清常《胡同及其他》),胡同与井自有不解之缘。有井即有胡同,不少胡同以井为名,至今北京尚有金井胡同、沙井胡同、龙头井街等。 作者:汪兆骞 金井胡同在西城,以金井而名之。胡同南北走向,南起达

1930年,当林志钧为陈宗蕃的《燕都丛考》作序时,首先借题发挥,说他住过的宣武门外“老墙根地旷多坎陷,其接连上下斜街处,则低峻悬绝,考辽金故城者,辄置为辽南京金中都北城墙址”。接着,他历数上下斜街的名人故居,详写了下斜街的土地庙:“庙每月逢

北京文化学者胡金兆先生回忆,他打记事儿起(上个世纪三十年代),“每到夏天,在琉璃厂海王村公园外的路口,就有一个白油漆的木架子,架着一口缸,架子上有几个用细铁链拴着的小搪瓷杯,缸内是绿豆汤,免费供过往的拉车的、卖苦力的解渴解暑。” ▌呼延云

老北京的行商走贩,不管卖什么的,都讲究吆喝,这也成为北京民情风俗的一大特色。香瓜是北方水果,京郊就有很多种植的,在交通不便捷、南北方水果少交流的年代,它自然就是唱主角了。 ▌何大齐 文并图 北京人管“甜瓜”叫“香瓜儿”(念起来是一定要加儿化

若干年前,曾有人提出“数字北京”的概念。他们都以为北京的街巷胡同多如牛毛,名称又五花八门,十分繁杂,不易记忆,不如将北京网格化,街巷胡同以数字命名,以便于管理、识别。此说虽有些新意,但不宜实行,因为它势必会破坏古城的历史和文化特色。 殊不知,

俗话说,“早起开门七件事,柴米油盐酱醋茶”——这茶可是老北京家家离不开的饮品了。 作者 何大齐 文并图 我小时候,家里的大人都爱喝茶。记得前院住着一个远亲长辈,每天很早就起床,先用细瓷盖碗放上茉莉花茶,茶碗下面还垫着一个小瓷碟儿,然后把水烧

说起“天贶(音同况)节”,今天知道的人恐怕已经很少很少了,这在老北京可是一个重要的节日,时间是农历六月初六。 作者:呼延云 传说唐僧历经磨难终于从西天取回佛经,但忘了老鼋请他们问佛祖自己还有多少寿数的嘱托,重渡通天河时,被生气的老鼋掀下了河

一、凡本站中注明“来源:北晚新视觉网或北京晚报”的所有文字、图片和音视频,版权均属北晚新视觉网所有,转载时一定要标注明确“来源:北晚新视觉网”,并附上原文链接。

二、凡来源非北晚新视觉网或北京晚报的新闻(作品)只代表本网传播该消息,并不意味着赞同其观点。

如因作品内容、版权和其它问题是需要同本网联系的,请在见网后30日内进行,联系邮箱: